こんにちは、獣医師のにわくま(@doubutsu_garden)です。

初めて見たときは、「えー!ウサギが自分のウンチ食べてる!」とちょっとびっくりした人もいるのではないでしょうか。

ウサギはわざわざ自分のウンチを食べていて、これにはちゃんとした理由があります。

今日は、盲腸便について解説します。

盲腸便とは?

食糞は夜から早朝にかけて行われることが多いので、見たことがないという人も多いと思います。

そもそもウサギの特徴として、

- 完全草食動物

- 後腸(盲腸および結腸)発酵動物

この2点については後ほど詳しく説明しますが、これらに加えて「食糞」というのが大きな特徴として挙げられます。

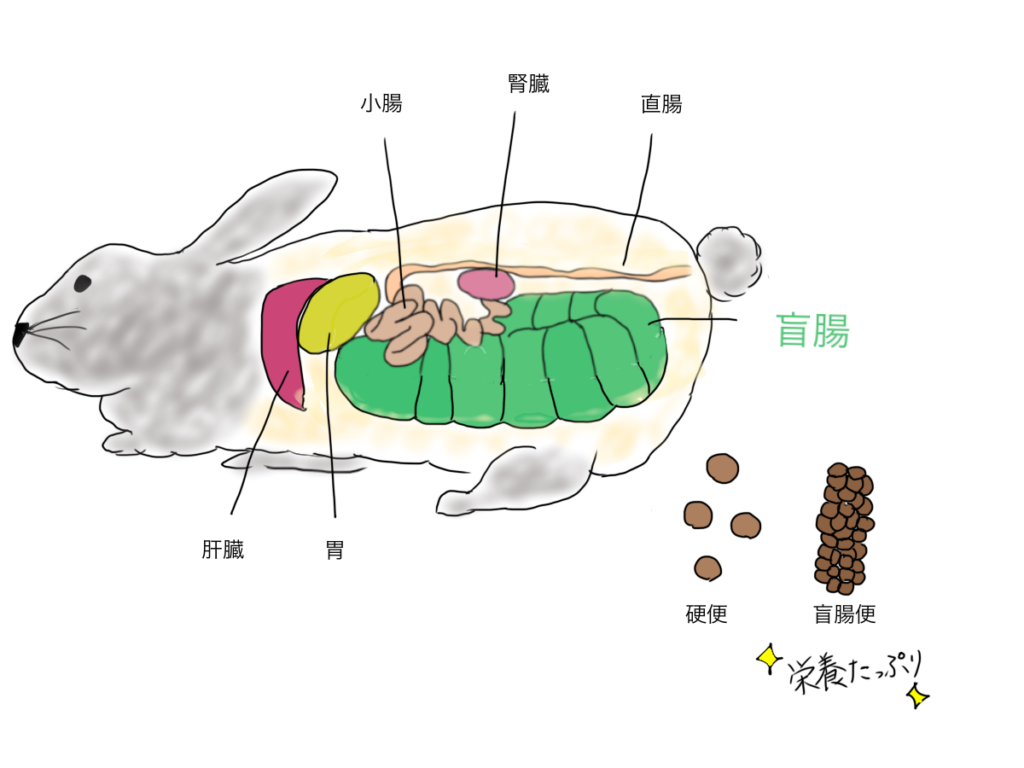

ウサギは2種類の便をします。

1つは、よく見かけるコロコロの硬くて無臭の便。トイレを見るとたくさん落ちていると思います。

もう1つは、粘膜に覆われていて、ぶどうの房状になった、柔らかく臭いのある便。

これが盲腸便なんですね。

盲腸便はその名の通り盲腸で作られるウンチで、盲腸にいる腸内細菌が牧草の繊維を分解して作ります。

ウサギはこの盲腸便を、排出と同時に肛門から直接食べています。これを食糞と呼んでいます。

盲腸の内容物は、1日1〜2回、盲腸便として排泄されます。

ペットで飼われるウサギは飼いウサギと呼ばれますが、飼いウサギのほかにノウサギやアマミノクロウサギ、ナキウサギも食糞します。

食糞を行うのはウサギだけではありません。

小型動物だと、ウサギの他にチンチラやハムスター、モルモット、大型動物だと馬が食糞をする代表的動物ですね。

ウサギはなぜ盲腸便を食べるのか?

では、なぜウサギは食糞をするのでしょうか。

ウサギが主食とする牧草などの繊維質は、ウサギが持つ消化酵素ではほとんど消化できず、栄養を吸収することができません。

この問題点を解決するために、盲腸や結腸に存在する「細菌」を利用しています。

上の図のように、ウサギの盲腸はお腹の中の大部分を占めます。

人間や犬猫とは全然違います。

ウサギの消化管には数多くの微生物が存在しますが、その中でも、盲腸や結腸に多くの微生物が存在しています。

高繊維を食べている健康なウサギでは、

- グラム陽性桿菌

- グラム陰性菌(バクテロイデス属菌)

- 原虫

- 酵母

が常在しています。

口から入った繊維質は盲腸まで運ばれ、主にバクテロイデス属菌によって分解・発酵され、

- 揮発性脂肪酸(ウサギの主なエネルギー源となる)

- タンパク質

- ビタミンB、C、K

が産生されます。

しかし、盲腸は小腸ほど吸収能力に優れないため、作られた栄養は吸収される前にほとんどがウンチとして出てしまいます。

これが前述した盲腸便で、栄養たっぷりのウンチです。

ウサギはこの盲腸便を食べることによって、最終的に小腸からこれらの栄養素を吸収しているのです。

つまり…

食糞とは、自分の消化酵素で分解できないものを、盲腸で細菌に分解・発酵をさせ、大切な栄養分をたくさん作らせたものを、もう一度食べることによって小腸から吸収するというシステムなんですね。

盲腸便のにおいや直腸の受容器の刺激、代謝物、ホルモン濃度など、さまざまな要因が絡み合い、ウサギは「盲腸便を食べなければ!」となります。

にわくま

にわくま人間にとって盲腸はなくても生きていけるけど、ウサギにとっては重要な臓器。盲腸はとても大きく、全消化管の40%を占めます。

盲腸便を食べない(食糞をしない)と病気なのか?

盲腸便を食べなくなっているんですけど、病気ですか?

一概にそうとは言い切れません。

ウサギは、1日に1〜2回盲腸便を食べますが、夜から早朝にかけておこなわれることが多いので、飼い主さんが気づいていない可能性があります。

盲腸便を残す原因はいくつか考えられますが、まずは食事。

牧草よりペレットなどタンパク質量の多いものをメインに食べていて、そちらで栄養が十分に足りている場合には盲腸便を残してしまいます。

栄養が足りているなら問題ないのでは?

と思いがちですが、先ほども説明したように、盲腸便にはビタミンなど、普段の食事からは摂取できない貴重な栄養素がたくさん含まれているので、しっかり食べてほしいもの。

もし盲腸便あまり食べてないかな?

というのであれば、一度フード、とくに牧草を見直してみましょう。

低繊維質食だと、歯科疾患にもつながります。

>>生産者の顔が見える!『モグピョン スーパープレミアムチモシー 1番刈り』メインで与える牧草としてオススメ。

また、環境の変化などのストレスが加わると盲腸便を食べなくなることがあります。

あと、意外と多いのが肥満。盲腸便を食べる時って、口を直接おしりにつけて食べるのですが、太りすぎておしりまで口が届かない!ってこともあります。

コメント