こんにちは、獣医師のにわくま(@doubutsu_garden)です。

「ドライアイ」と言う言葉、人の世界ではよく耳にするし、実際ドライアイの人も多いと思います。

人の場合ドライアイと聞くと何となく、長時間のスマホ、パソコン作業やコンタクトレンズの装着などによる眼の乾燥、疲れ目をイメージしますよね。

人医学でのドライアイの定義は、目が疲れやすい、不快感などの自覚症状が含まれるため、そのまま犬に当てはめて考えることが難しい。しかし、ドライアイは犬でも多く見られる症状で、放っておくと視力を失う原因にもなります。

犬のドライアイは飼い主さんに気づかれないことも多く、気づいた時には重症化していることもあるので、症状や涙の重要性についてぜひ知っておいてほしいと思います。

涙の構造と役割とは?

涙は3つの層からできている

ドライアイの話をする前に、まずは涙の構造についての話をしようと思います。構造っていったって、ただの水分じゃないの?って人、涙を甘く見てはいけません。

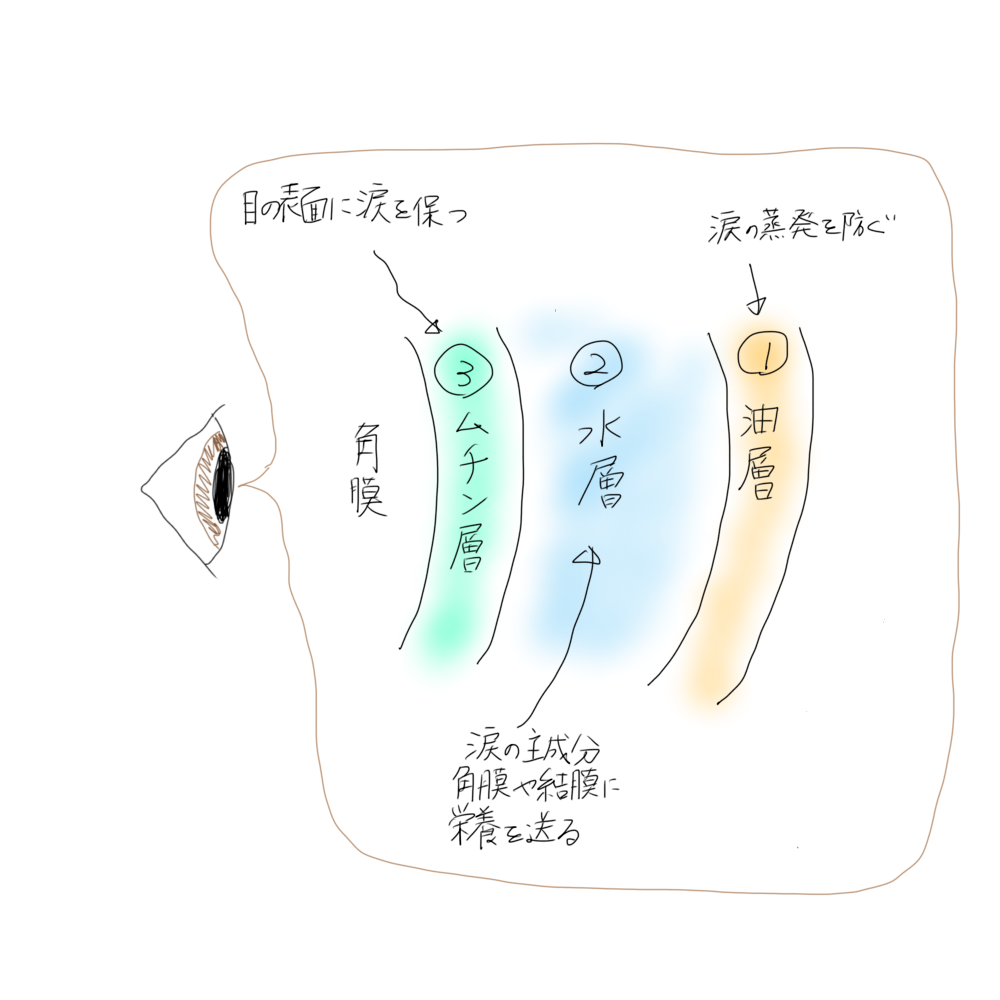

涙は1000分の7㎜という超薄い膜なんですが、下の図のように油層、水層、ムチン層の3層から成っています。

外側から順番に、

- 脂質(油)層…涙を油の膜で覆い、涙の蒸発を防ぐ→カバーのようなもの

- 水層…涙の主成分で、角膜や結膜に栄養分を送る

- ムチン層…涙が流れ落ちないように安定性を保つ→涙の土台みたいなもの

水分とムチンは混じり合っているので、脂質と水分+ムチンの2層構造といったほうが正確かもしれません。

にわくま

にわくまこの3層のどれかに問題があると眼の表面は潤うことができず乾燥し、結果ドライアイになってしまいます。

涙にはどんな働きがあるのか?

実は3層構造になっている涙ですが、とても重要な役割を果たしています。でもどんな働きをしているか知らない人も意外といるんじゃないでしょうか。

- 乾燥や外からの刺激から眼を守る

- 異物の侵入を防ぎ、感染を防ぐ

- 眼に酸素や栄養を供給する

- 眼の表面の傷を治す

- 眼の表面を滑らかにする→スムーズな瞬き

涙は目にゴミが入ったときだけに出るものではありません。常に目の表面を覆っている目のカバーのような役割をしています。目の健康を守るだけでなく、快適な視力を保つためにも欠かせない存在です。

ドライアイとは?

では、涙の構造や役割がわかったところで、本題のドライアイについてお話しします。

ドライアイとは、涙の分泌量が減少したり、涙の質が低下することによって眼の表面が乾燥する病気で、正式には乾性角結膜炎(KCS;KeratoConjunctivitis Sicca)と呼ばれます。

とくに短頭種(パグ、フレブル、シーズー…)によくみられますね。

猫ではほとんどありません。

ドライアイの原因は?

犬のドライアイには、次の2つのタイプがあります。

- 涙の分泌量の低下(涙液減少型)

- 涙の質の低下により涙がすぐに蒸発(蒸発亢進型)

涙の量の低下

1つ目は涙の量自体が低下してしまうもので、犬では涙腺から分泌される水層の減少による涙液減少型が多いといわれています。

水層の成分が少なくなることにより、眼の表面が乾燥し、結膜炎、角膜炎、眼が痛い、目に傷ができやすいなどの症状が出ます。

水層が減少する原因はさまざまですが、以下簡単に書いてみます。

自己免疫性…これが最も多いと言われていて、自分の免疫が涙液の分泌腺が攻撃することにより萎縮もしくは消失してしまい、涙を作ることができなくなってしまいます。

先天性…生まれつき涙腺が欠如していたり、小さかったりと異常がある場合ですね。

薬剤…長期間服用することで副作用としてドライアイになってしまうものもありますが、基本的には薬を中止すれば治ります。

神経性…涙の分泌に関係する神経に問題が起きたり、まばたきをするための神経(顔面神経や三叉神経)に麻痺が起きることでドライアイになります。一昔前はジステンパーウイルスの感染によって起こることもありましたが、最近はほとんど見かけないですね。

それ以外にも瞬膜腺の切除(チェリーアイの手術ですね)、糖尿病や甲状腺疾患、副腎疾患などの全身疾患がドライアイの原因として考えられています。

涙の質の低下

2つ目は、涙の量は正常だけど涙の脂質やムチン成分に異常があり、眼表面で安定せず蒸発してしまうもの。涙の質の低下という言い方をします。

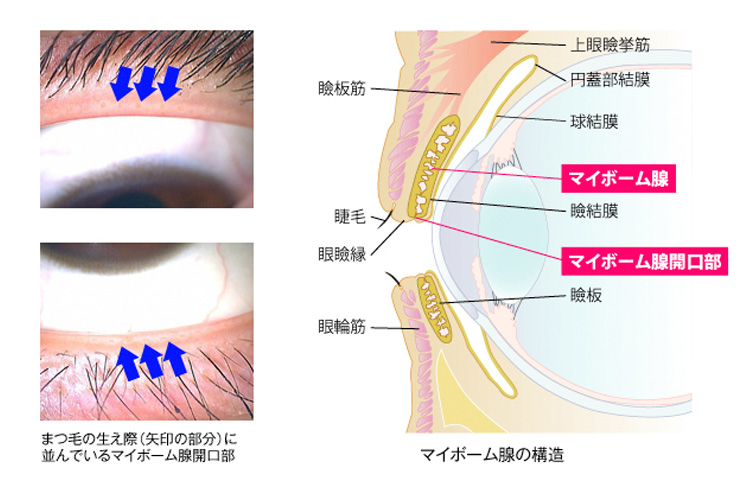

涙の油層は、まつ毛の生え際よりやや内側にあるマイボーム腺から分泌されます。(下図)

マイボーム腺の開口部が狭かったり詰まっていると、油分がうまく分泌されず、涙は安定性を失ってしまいます。涙の蒸発を防ぐ役割を持っている油層が減り、涙が蒸発しやすくなってしまうということですね。

トイプードルやマルチーズに多く見られる「涙やけ」はこの涙の質の低下、つまりマイボーム腺がうまく機能せず、油層が減っていることにより、涙を保持できないことも原因の1つと考えられています。

ドライアイの症状は?

初めは結膜・角膜の充血や目やにといった角膜炎や結膜炎と似た症状が現れます。

進行して涙が不足した状態が続くと、眼の表面の光沢が失われ、黄色いネバっとした目やにが多くなり、眼の表面や眼の周りにこびりつくようになります。

痛みがあると眼をショボショボさせてあけにくそう、ということもあります。

さらに重症になると、角膜の酸素不足により角膜の血管新生が起こったり(角膜に酸素を送るために新しく血管が作られる)、慢性的な角膜への刺激により黒い色素沈着が起こったり。失明まではいかなくても眼が見えにくくなってしまいます。

また、一度角膜が傷つくと涙が少ないために治りにくく、傷が深くなり角膜に穴があくこともあります。

涙が減る、出ないだけでこんなにも弊害が出てくるんですね。

どうやって診断するの?

まずは一般的な問診や身体検査をおこない、神経学的異常(顔面神経麻痺など)や手術歴、感染症がないかどうかを確認します。

次に角膜〜水晶体の検査(スリットランプ検査)、涙の量の検査(シルマーティア試験)、角膜の染色検査(フルオレセイン検査)などの眼の一般検査をおこないます。

これらの検査結果をもとに総合的に診断することになります。

シルマーティア試験

1分間あたりの涙の量を測定する検査。

下のまぶたに涙を吸い取る紙をはさんで、1分間にどれだけ吸い取れたかを調べる検査です。

正常だと17〜22mmの分泌があり、9mm以下だとドライアイの可能性があります。

フルオレセイン検査

眼の表面(角膜)に傷がないか調べる検査。

ドライアイの場合、傷が治りにくいので早めに見つけておかないといけません。

治療法は?

原因によって治療は異なります。

わからない場合には対症療法(涙が少ないので、涙の成分を足してあげる…とか。)や診断的治療(治療をやってみて、効果があったものから病気を考える)をおこなうことになります。

どんな治療をするかというと、基本的には「点眼」ですね。

免疫抑制剤点眼

自分の免疫を抑える目的で使います。涙の分泌腺が残っていれば涙を増やすことができますが、自己免疫によりダメージを受けすぎていると治療してもうまくいかないことがあります。

また、治療をやめると涙が少なくなって再発してしまうので、その場合は治療の継続が必要になります。

人工涙液点眼

涙が少ないので、人工涙液で補充しようっていうことですね。

とはいっても、人工涙液だけでは涙の代わりにはなれず、あくまで眼に対する補水作用のみになります。

しかし眼に潤いを与えることが一番重要なので、点眼による効果は高いです。

抗生剤点眼

ドライアイの場合、眼に感染が起きやすい状態になっているので抗生剤を点眼します。

犬のドライアイは一生治療が必要になることが多い!早めに症状に気づくことが重要!

人のドライアイというと、疲れ目、かすむ、乾燥、不快感…といった症状が思い浮かびますが、犬のドライアイは全く異なります。

犬のドライアイは、長期の治療と頻回の点眼が必要になる厄介な病気の1つで、重症化すると眼に痛みが出てショボショボしたり、目やにで眼が開かなかったりQOLも下がってしまいます。

人は約8割を視覚に頼って生きているのに対し、犬は嗅覚や聴力がメインで視覚に頼る割合は少ないと言われていますが、それでも早めに症状に気づき、何とか視覚は維持したいものです。

コメント