こんにちは、獣医師のにわくま(@doubutsu_garden)です。

「散歩から帰ってきたら急に片足をあげるようになったんだけど、痛いのかな」「膝のお皿が外れやすいと言われたけどどういうこと?」「手術は必要?」

今日は犬、とくに小型犬に多い膝蓋骨脱臼について書いてみようと思います。

にわくま

にわくま小型犬に多い膝蓋骨脱臼

散歩中に片足あげることあるけどすぐ治る、とか、健康診断で「ちょっと膝がゆるいですね」と言われたことはありませんか?

もしかしたら「膝蓋骨脱臼」かもしれません。

トイプードルやチワワ、ヨークシャテリア、ポメラニアンなどの小型犬に多く、とくに日本ではこれらの犬種が多いので、有病率も非常に高いです。中大型犬だと、ラブラドールレトリーバーやフレンチブルドッグも好発犬種にあげられています。

大半が3歳までに、とくに1歳未満の成長期に診断されることが多いです。

症状は片足をあげている、足を触るとキャンというなど、飼い主さんも気付きやすいのではないかと思います。

でも、犬って、特に体重が軽い子は3本足でも器用に歩いたり走ったりするんですよね。

膝蓋骨ってどこの骨?

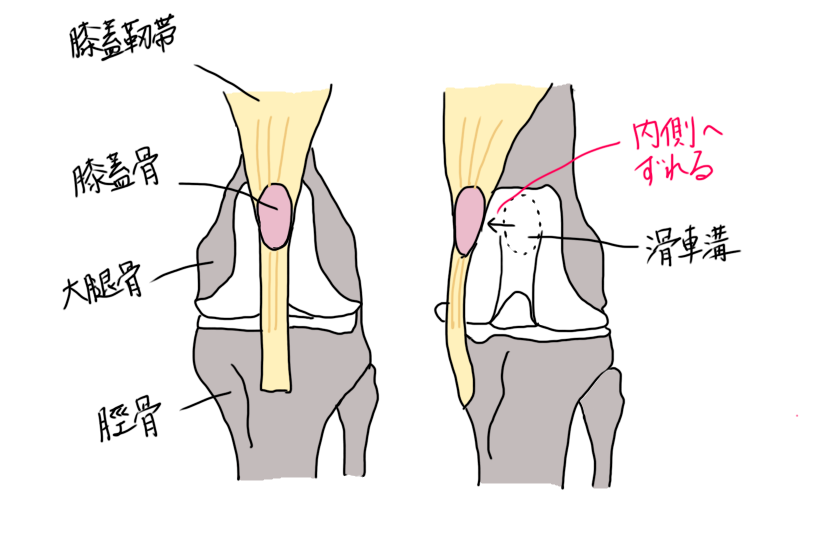

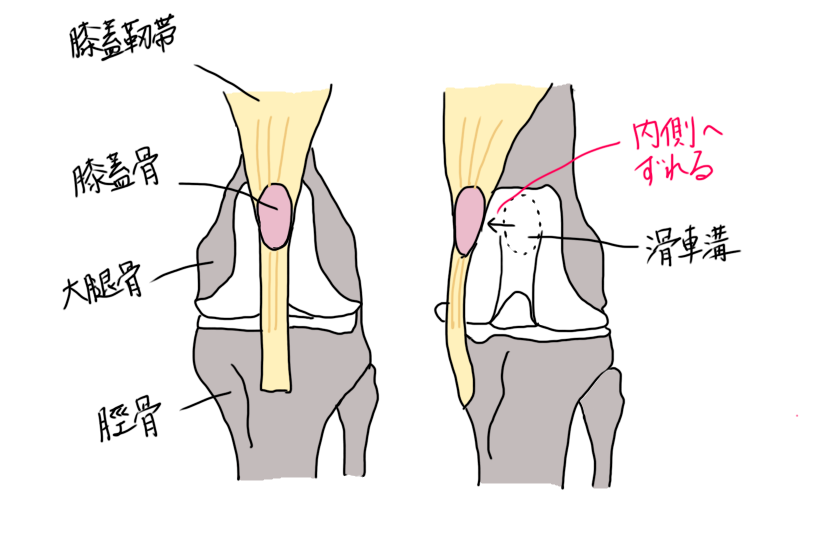

膝蓋骨は膝にある丸い骨のことで、私たち人間にもありますよね。「膝のお皿」とも言われ、正常であれば「滑車溝」という膝にある溝にはまっています。(下の図)

膝蓋骨の役割は何かって言うと、膝を伸ばすこと。通常、膝蓋骨は膝の曲げ伸ばしに合わせて上下に動きます。

この膝蓋骨が「脱臼」すると、骨が本来の位置から外れてしまい、左右にも動くようになってしまいます。そうなると、膝が正常に伸ばすことができなくなってしまい、足を曲げたまま地面に足をつけなくなってしまうんですね。

上の図のように、とくに内側に外れることが多いです。(内方脱臼)

ちなみに人間では外側に脱臼することが多いようです。

膝蓋骨脱臼のグレード分類

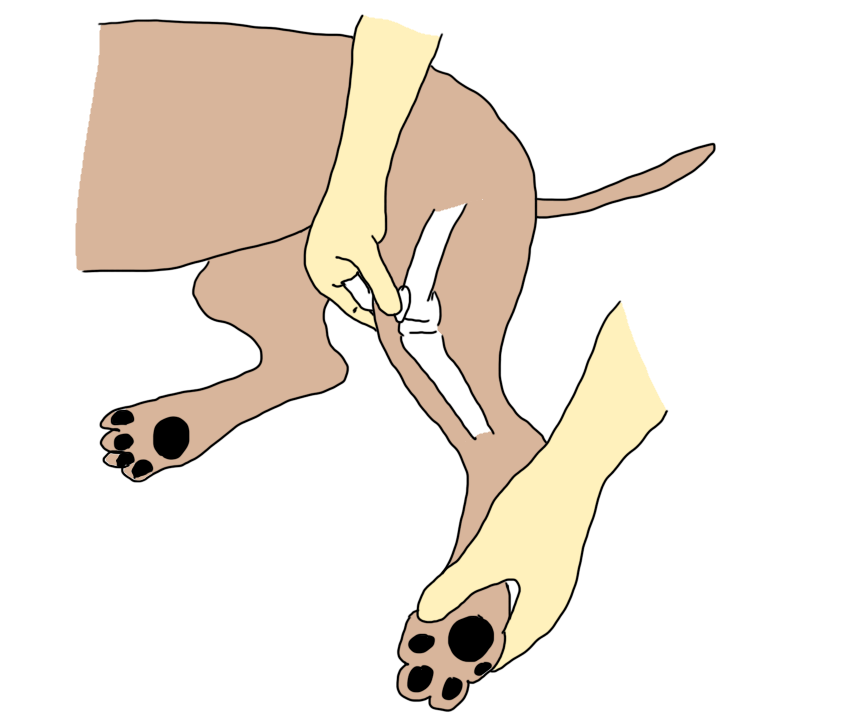

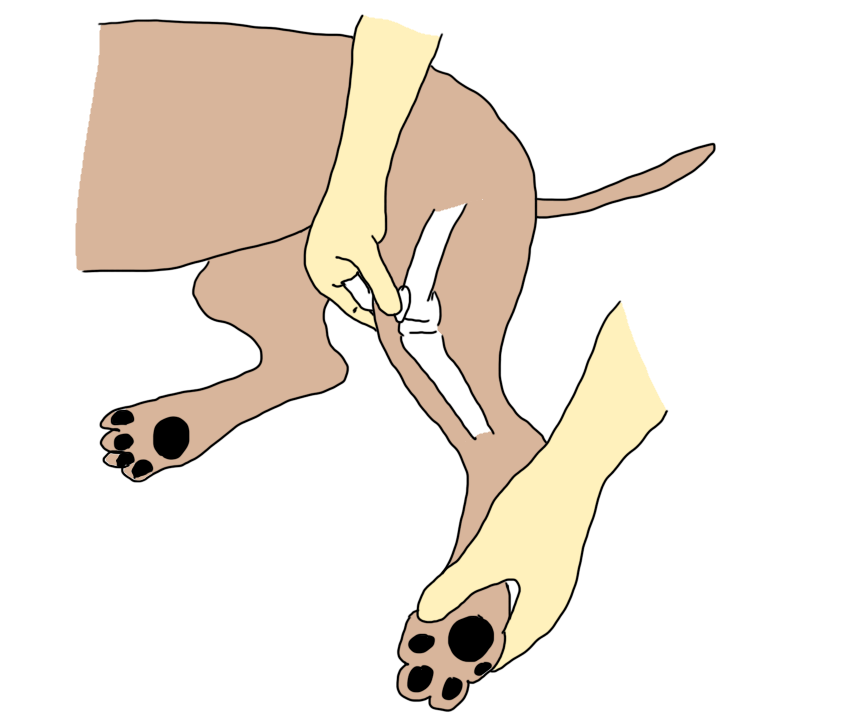

膝蓋骨の外れやすさを客観的に評価するために、触診することでグレード分類をします。

グレード1:膝蓋骨は触診で簡単に外せるが、手を離すと正しい位置に戻る

グレード2:膝を曲げ伸ばしするだけで、簡単に膝蓋骨が外れる

グレード3:膝蓋骨は常に外れたままだが、手で押すと元に位置に戻せる

グレード4:膝蓋骨は常に外れたままだが、手で押しても元に位置に戻らない

グレードが上がるほど病態が進み、症状が重くなります。

グレード1では、普段は膝蓋骨は正常な位置にあるのですが、触診をすると外れると言うレベルですね。

グレード2になると自然に脱臼するので、たまにスキップしたりすることがありますが、元に戻るとまた普通に歩き始めます。

グレード4の状態で放置すると、骨が変形したり、大腿四頭筋(太もも)の筋肉が拘縮(関節が固まってしまう)したり、修復不可能な状態になってしまうことがあります。

このグレード分類、何のためにするのか?というと、例えばグレード3以上はオペしましょう!と、「オペをするかしないか」を決めるための基準にしている先生もいます。

私は、今この子がどの状態にいるのか、というのを客観的に評価するためのものだと思っていて、この先どのような変化をするのかを知るための基準みたいなものですね。獣医師と飼い主さんの間で今の状態についての共通の認識を持っておくことが重要だと思います。なので、治療方針を決めるためのものではないのかなと思っています。

膝蓋骨脱臼の原因は大きく分けて先天性と後天性がある

膝蓋骨脱臼の原因として、先天性と後天性、医原性のものがあります。

多くの膝蓋骨脱臼の犬が、若齢の時に目立った外傷なく診断されることが多いので、先天性が主な原因と考えられています。

膝蓋骨脱臼が発生する原因として、大腿骨の位置や形態の異常と考えられてきました。しかし、実際の症例を調べた回顧的調査によると、必ずしもこれらの異常伴っているとは限らないことから、詳しい病態はいまだ不明というところです。

実は、滑車溝は生まれた時は平坦であり、生後数ヶ月の子犬の膝を触ると上下左右に動きます。そして成長期に膝を曲げ伸ばしする過程で徐々に深い溝になっていきます。

よく、膝蓋骨が脱臼する原因として「滑車溝が浅いからです」といわれますが、これは膝蓋骨脱臼の原因ではなく、結果であると考えられています。

膝蓋骨が何らかの原因で脱臼したまま成長することによって深い溝がつくられないんですね。

膝蓋骨脱臼は遺伝性疾患という認識があり、2019年には以下のような研究結果も発表されました。

- 9犬種2048頭の子犬を対象に、遺伝的影響について調査を実施

- 9種のうち、最も発症率が高かったのはトイプードル(有病率14.4%、約7頭に1頭)

- トイプードルの場合、兄弟犬が膝蓋骨脱臼を発症していると、いない場合に比べて16.2倍も発症リスクが高かった

この研究結果から、膝蓋骨脱臼の発生には遺伝的要因が重要な要素となっているということが言えそうですね。

しかし、単一の原因遺伝子は判明していません。膝蓋骨脱臼のような遺伝病を減らしていくためには、原因遺伝子の特定や、遺伝子検査の普及、適切な交配計画などが今後の課題と言えそうですね。

K. Maeda et al. Evidence of genetic contribution to patellar luxation in Toy Poodle puppies. The Journal of Veterinary Medical Science. 2019 Apr 16;81(4):532-537.

成長期におけるグレード3以上の膝蓋骨脱臼は要注意!

生後3〜12ヶ月の成長期にグレード3以上の重度の膝蓋骨脱臼があるといわれたときは要注意です。

原因のところでも触れましたが、滑車溝は、膝蓋骨が正常な位置にあることにより、成長とともに深くなっていきます。

グレード3以上の状態、つまり膝蓋骨脱臼したままの状態で放置していると、周辺の筋肉が変位したり、大腿骨や脛骨が変形してしまうことがあります。

どうやって診断するの?

重要なのは問診と触診です。

実際に診察室を歩く様子や立っているときの様子を見て、どの足に異常があるのか確認します。

そして膝蓋骨を中心に足を曲げ伸ばししながら骨や関節、筋肉などを触っていきます。

膝蓋骨脱臼が疑われる場合、症状の重症度、グレード分けをして、その子の現在地をしっかり認識してもらいます。

どのように治療方法を選択するか?

膝蓋骨脱臼は、1次診療で日常的によく遭遇する疾患のわりに、治療法については統一的な見解がありません。つまり専門家の間でも意見が分かれているのです。

- 年齢

- 症状の有無

- 発症頻度

- 骨の変形の有無、程度

- 併発疾患の有無

- 飼い主さんの考え

グレード分類だけが治療の決め手ではないとお話ししたのは、これが理由です。

年齢や症状の有無など、ほかにも治療方針を決める要素はいくつかあって、飼い主さんがどうしたいかというのも重要なのです。膝蓋骨脱臼に限らず、何か病気が見つかった、治療をどうするか、というのは飼い主さんの考えで決まる部分も大きいのです。

ここで1つ、2020年に発表された観察研究を紹介します。

無症状のグレード2膝蓋骨内方脱臼の犬38頭の犬を平均51ヶ月追跡したところ、

- 1年3ヶ月以内に外科手術(21頭)

- 平均7年2ヶ月、跛行なし(17頭)

- 平均2年9ヶ月、頻繁な跛行(2頭)

- 平均7年9ヶ月、まれな跛行(2頭)

という結果になりました。

この調査では、無症状のグレード2の犬の約半数は手術をするか、慢性的な跛行が出るけれど、残りの約半数は7〜8年間、無治療でも大きな問題にならなかったということになりますね。

Hamilton, L., et al. “The natural history of canine occult Grade II medial patellar luxation: an observational study.” Journal of Small Animal Practice 61.4 (2020): 241-246.

膝蓋骨脱臼があると前十字靭帯損傷を起こしやすい

幼い頃に低グレードの膝蓋骨脱臼と診断され、その時には症状がなかったとしても、やっぱり膝関節の周りの筋肉だったり靭帯だったり、運動に関わる部分には負荷がかかっていたはずで、それが原因で中〜高年齢になって前十字靭帯の損傷につながることもあります。

そのため、膝蓋骨脱臼は、単独の疾患というよりも、周囲の靭帯や筋肉に影響を及ぼすことがあるということを知っておいてほしいと思います。

まとめ

近年では、膝蓋骨脱臼に関する遺伝子学的研究も進んでおり、膝蓋骨脱臼を起こす遺伝子を見つけたり、それをブリーディングに生かしたりという取り組みもされています。

今後、膝蓋骨脱臼の有病率が下がってくれればいいなあと願うばかりです。

コメント